飛び立て・飛躍せよ…そこに世界がある

はじめに

能登半島に地震があって、大変なことになっていますね。

まず、友人から送られてきた、県立輪島高校の「校長先生のブログ」の抜粋を見てください。これは、校内の生徒向けのメッセージですが、これこそ、私たちは「心にとめる言葉」だと思います。

避難所の様子をしっかり観察してください

誰がどのように動いているのか?

そしてしっかり考えてください

自分は誰かのために何ができるのか?

机の上で学ぶことだけが勉強ではありません

ボロボロになった自分の生まれた街から

決して目を逸らさないでください

(中略)

【東日本大震災を体験した大谷翔平選手・佐々木朗希選手・羽生結弦選手の逸話】

(中略)

つらい思いをしたからこそ

そしてそれを乗り越えたからこその

世界に羽ばたく強さと

そして優しさを兼ね備えた

素晴らしい3人のトップアスリートです

こんなに素晴らしい先輩たちがいるのだから

君たちにもきっとできる

そう信じています

<出典> 石川県立輪島高等学校

校長室より「おこらいえ」

この前後のブログは、自分で見てください。ホームページを開けば、臨場感のあるメッセージを受け止めることができます。

受験生はどうしているか

私は、石川県の高校に何度か訪問した経験がありますから、知人・友人も多いです。会社・支社が一丸となって被災地の学校・生徒・児童を支援していますが、直面する「現実」は厳しいようです。

私が支援した認定NPO法人カタリバをはじめ、いくつかの予備校が「教育支援」に入っていると聞いています。教育は日々の積み重ねですから、特に受験生には辛い日々ですね。

しかし、受験は避けて通れない

「共通テスト」の結果で出願校を決定しなくちゃいけなかったから、被災地の受験生も「同じ条件」で出願せざるを得ないですね。ハンデを乗り越える強さが要求されています。でも志望校を決めたら「合格作戦」を実行しよう。

切り替えが大事です。

出願校を決めて、「二次試験対策」まっしぐらですね。

二次試験は2月25日からです。体調を壊さないで全力を尽くしてください。

寒さ・コロナ・インフルエンザの対策を怠らないでください。この正月中に、私の知人がコロナで亡くなりました。体調管理を甘く見てはいけません。

受験対策としては「過去問」をチェックです。

出願校の「出題傾向にあわせて集中する時」ですね。勝負球で「攻め」に入る時です。高得点を取ることができる「決め球=科目」は何ですか?

私立大学の受験とダブる時ですね。切り替えと攻めの気持ちで押し切る時です。よく食べて寝る。スタミナの勝負です。

社会に役立つ勉強をしよう

能登半島地震をみると「何のために勉強するか?」ということが明確ですね。自分だけの勉強が、すべて社会に繋がるということです。入試は生活の一里塚に過ぎない。ここで挫けるわけにはいかないのです。

災害・復興・支援などで、表に「見える部分」もあれば、地質・建築・大気・水・エネルギー資源・道路・空路など「見えない部分」もあります。

自分が「勉強すること」「研究すること」は、その入口にすぎないのです。

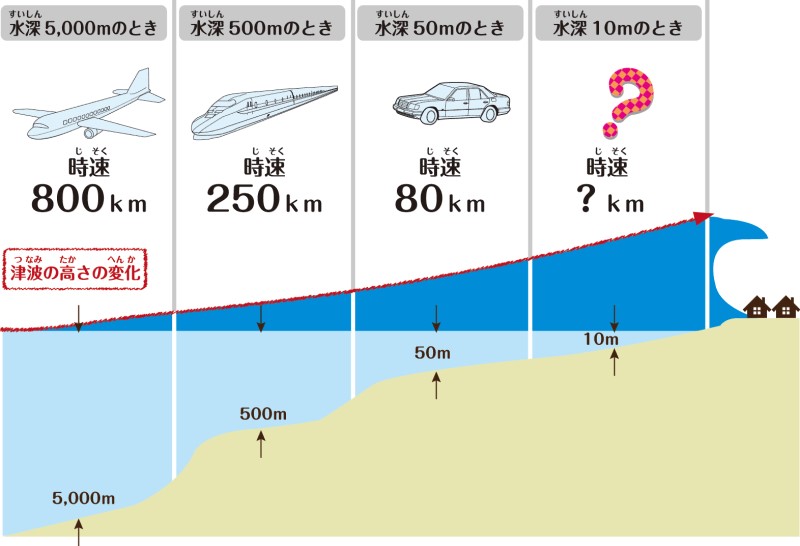

「今回の津波は予想以上の速さだった」「4,000~5,000年に1回の規模だった」という声が聞こえます。地震のメカニズムを解明する基礎研究が不可欠です。

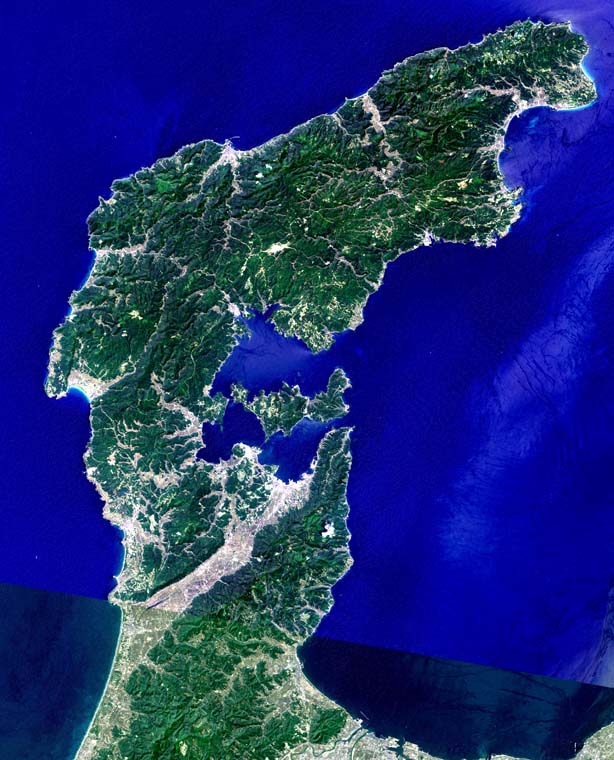

私は、先端の海岸を歩いたことがあります。美しい海岸に沿って観光しただけですが、独特の風景の中に「能登半島は、どういうわけで、独特の地形ができたか」と考えました。

「日本海は湖だった」という仮説があります。

日本列島はユーラシア大陸と地続きであったけれど、プレートの動きなどで沈没・興隆があって独特の地形になったとか・・・。

今回の地震は、日本海側の「活断層の密地域」に起こったことですから、他の地域と連動して調査を行うことが必要ですね。これまでの研究実績の上に、次はAIを活用し、仮説を実証づける調査研究が期待されます。最近の「異常気象」「大気汚染」ひいては「人新世」の発想を組み合わせて、グローバルな観点からの研究調査が不可欠のように思います。

受験アドバイス

「海洋研究開発機構=JAMSTEC」の資料によれば、約2,000年前に、ユーラシア大陸の縁が東西に引き裂かれ、その裂け目に海水が入り日本海の元になった、とありました。仮説ですから議論はまだ決着がついていないようですが、こうした仮説の積み重ね・学問的な研究は、災害防止のためにも必要ですね。学問と現象のすり合わせです。

自分が活躍する時代をイメージしよう

正月休みに、イギリスのカーディフ大学で日本語・日本文化を教授している教え子と話しました。

コロナが終了の方向に向かっているというので、日本への関心が高まっているそうで、「日本語を選択する学生が増えている」と話しています。

イギリスの大学労働者組合(UCU)は争議行為として、年度末試験の採点業務をボイコットしたリ、試験問題の作成・卒業論文の査読を拒否したりすることもあるという話です。全てを日本基準で考えてはならないのですね。

タイのチュラロンコン大学に留学中の学生は、大学の規模の大きさと学習レベルの高さを話していました。留学生も多く、多様な文化・言語が交錯しているそうですが、基本は英語だそうです。講義・試験は、1科目3時間でかなりハードなようですが楽しいそうです。

休日を利用して、バンコクを拠点にしてタイ国内をはじめ、隣国のラオス・ミャンマー・ベトナムなどを訪問し、これからインド・ブルネイ・インドネシアなどを回る予定だといっていましたが、視野が広くなり、行動半径が拡大していますね。「奨学金」をもらえば、家庭からの支援は最低限に抑えることができるようです。

入試が終わったら、次は「君の番」です。自分の足で飛び立てです。飛躍していくといいですね。

お茶ゼミ√+からのご案内